…ab der vollendeten 11. SSW

Die pränatale Genetik umfasst die Untersuchung von Zellen und Erbmaterial aus dem Fruchtwasser, aus Plazentagewebe, aus dem Blut des Ungeborenen oder der Mutter. Sie ist der einzige Weg, zahlreiche Chromosomenstörungen und genetische Defekte mit sehr hoher Sicherheit auszuschließen.

Die pränatale Genetik ist sehr aufschlussreich und ab einem fortgeschrittenen Zeitpunkt der Schwangerschaft (frühestens ab 11 vollendeten SSW) nur selten mit Risiken für Mutter oder Kind verbunden. Wie das individuelle Risiko einzuschätzen ist, wird vor einer möglichen Behandlung durch eine Ultraschalluntersuchung überprüft.

Grundsätzlich führen wir alle vorgeburtlichen genetischen Untersuchungen nur im Zusammenhang mit einer individuellen genetischen Beratung und einer genauen Ultraschall-Feindiagnostik durch. Die Erkennungssicherheit von Auffälligkeiten oder Chromosomenstörungen beim Ungeborenen ist sehr hoch. Dennoch tragen alle Eltern ein so genanntes Basisrisiko von 4 bis 5 % für die Geburt eines Kindes mit sonstigen Fehlbildungen oder Erkrankungen.

Hierzu zählen beispielsweise:

Die Wahrscheinlichkeit einer schweren Fehlbildung oder Erkrankung liegt hingegen in der Größenordnung von 1 bis 2 %.

NIPT ist die Abkürzung für nicht-invasiver pränataler Test und meint konkret einen DNA-Test auf Trisomie 21, 18 und 13 aus mütterlichem Blut, mit dem die meisten Schwangerschaften mit einem Risiko für die genannten Trisomien erkannt werden. Im Blutplasma jedes Menschen zirkulieren kleinste Bruchstücke von Erbsubstanz (DNA). Bei schwangeren Frauen stammen bis zu zehn Prozent dieser DNA von der Plazenta.

Die Kosten für diesen Test werden von den Krankenkassen übernommen, wenn die Schwangere die Frage, ob bei ihrem Kind eine Trisomie vorliegen könnte, als Belastung empfindet.

Bevor Sie entscheiden, ob ein NIPT für Sie nützlich ist, möchten wir Ihnen einige wichtige Informationen geben.

Am Anfang steht die Beratung

In der ärztlichen Beratung sprechen wir über Ihre persönlichen Wünsche, wie viel Sie über die Gesundheit Ihres Kindes erfahren wollen, und zeigen Ihnen die Möglichkeiten und Grenzen der Diagnostik und des Tests. Ein NIPT ist ein Suchtest, kein diagnostischer Test.

Dieser DNA-Test ist grundsätzlich nach 10 vollendeten Wochen (10+0 SSW) möglich. Wir empfehlen jedoch Schwangeren, die sich für einen DNA-Test interessieren, vor ihrer Entscheidung eine individuelle genetische Beratung und eine Ultraschalluntersuchung zwischen 11 und 13 Wochen (11+0 bis 13+6 SSW).

Durch die Ultraschalluntersuchung zwischen 11 und 13 Wochen können wir den meisten werdenden Eltern frühzeitig zeigen, dass die Entwicklung ihres Kindes gut und zeitgerecht verläuft.

Auffälligkeiten des ungeborenen Kindes im Ultraschallbild können eine Vielzahl genetischer und auch nicht genetisch bedingter Ursachen haben. In diesen Fällen ist der DNA-Test für eine umfassende Abklärung nicht geeignet.

Eine Organuntersuchung in der 20. Woche erbringt später noch zusätzliche Informationen über die Entwicklung des ungeborenen Kindes.

Wie häufig sind Besonderheiten des Ungeborenen?

Körperliche Fehlbildungen des Kindes und genetische Anomalien machen den größten Teil der relevanten Störungen aus, werden aber von den Tests auf Trisomie nicht erfasst. Die Trisomien sind bei Frauen unter 40 Jahren nur der deutlich kleinere Teil der möglichen Besonderheiten:

|

Alter |

Trisomie 21,18,13 |

Übrige Anomalien und Fehlbildungen |

| 25 | 1 von 1.000 |

25 von 1.000 |

| 30 | 2 von 1.000 | |

| 35 | 5 von 1.000 | |

| 40 | 12 von 1.000 |

Dann schauen wir uns gemeinsam Ihr Kind an – Ersttrimester-Screening

Nach der Beratung ist eine Ultraschall-Untersuchung notwendig, um Auffälligkeiten der körperlichen Entwicklung auszuschließen. Ab 12+0 Wochen ist diese frühe Organdiagnostik besonders aussagekräftig. Die Breite der Nackentransparenz gibt Hinweise auf Erkrankungen des Kindes. Bei Auffälligkeiten oder einer verbreiterten Nackentransparenz sollten keine Suchtests auf Trisomie, sondern frühzeitig gezielte genetische Untersuchungen besprochen werden.

Zusammen mit drei biochemischen Werten aus dem Blut der Mutter werden die meisten Schwangerschaften erkannt, in denen eine höhere Wahrscheinlichkeit für seltene genetische Anomalien oder für Präeklampsie, eine Erkrankung der Mutter und des Ungeborenen, besteht. Die Untersuchung ist daher auch für die Schwangeren sinnvoll, die kein Screening auf Trisomie 21 wünschen.

Diese Kombination aus früher Organdiagnostik und Blutwerten (kombiniertes Ersttrimester- Screening) erlaubt am besten die Einschätzung, ob ein NIPT sinnvoll ist.

Das kombinierte Ersttrimester-Screening ist keine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen.

Manche Schwangere sind besonders besorgt, dass ihr Kind eine Trisomie haben könnte, und wollen so früh wie möglich einen Suchtest durchführen. Auch bei einem unauffälligen NIPT- Befund ist es sinnvoll, das kombinierte Ersttrimester-Screening möglichst zwischen 12+0 und 13+0 Wochen nachzuholen, um Risiken für andere Erkrankungen des Ungeborenen oder der Schwangeren rechtzeitig zu erkennen.

Bitte beachten Sie einige wichtige Informationen über NIPT

Etwa 2 von 1.000 NIPTs sind falsch negativ (Test ist unauffällig, Kind hat eine Trisomie).

Etwa 2 von 1.000 Tests sind falsch positiv (Test ist auffällig, Kind hat keine Trisomie).

Ein auffälliger NIPT-Befund muss immer durch eine Punktion und genetische Analyse überprüft werden.

Etwa 2 von 100 Screeningtests (NIPT) erbringen kein Ergebnis. In den betroffenen Schwangerschaften findet man häufiger Chromosomenstörungen, besonders Trisomie 13, 18 oder andere Triploidien.

Häufigere Testversager und eine geringere Testsicherheit sieht man auch bei Zwillingsschwangerschaften, hohem mütterlichen Gewicht und nach künstlicher Befruchtung.

Auffällige Befunde sollen immer durch eine diagnostische Punktion von Plazentagewebe oder Fruchtwasser abgeklärt werden.

Praenatal bietet in Zusammenarbeit mit dem Labor amedes den fetalis®-Test an. Es dauert in der Regel etwa 6 Werktage nach Probeneingang im Labor, bis der Befund dem behandelnden Arzt vorliegt.

Da der Mutterkuchen (Plazenta, in der Frühschwangerschaft Chorion genannt) von der befruchteten Eizelle abstammt, können Zellen daraus zur Analyse kindlicher Chromosomen herangezogen werden.

Die Chorionzottenbiopsie ist sinnvoll, wenn eine Chromosomenanalyse sehr früh in der Schwangerschaft gewünscht und angezeigt ist:

Eine Chorionzottenbiopsie führen wir frühestens ab 11 vollendeten SSW durch. Vor dieser Zeit sind die Organanlagen des Embryos noch nicht abgeschlossen und das Risiko einer Komplikation ist höher. Diese Methode ermöglicht keine Aussage über Spaltbildungen des Rückens (Spina bifida aperta).

Durchführung einer Chorionzottenbiopsie

Nach einer sorgfältigen Ultraschalluntersuchung wird eine dünne Hohlnadel (Außendurchmesser kleiner als 1 mm) unter ständiger Sichtkontrolle in die Plazenta geführt. Durch diese Nadel werden einige Gewebezellen entnommen. Die Punktion dauert meist nur ein bis zwei Minuten. Während des Eingriffs spüren die meisten Frauen ein Ziehen im Bauch.

Aus den gewonnenen Zellen werden Kulturen angelegt, die einige Zeit für Wachstum und Vermehrung benötigen. Das Ergebnis daraus liegt nach etwa zehn Tagen vor.

Nach jeder Chorionzottenbiopsie wird zusätzlich ein Kurzzeittest durchgeführt, durch den die häufigsten Chromosomenstöungen bereits einen bis zwei Arbeitstage nach der Punktion ausgeschlossen werden können.

Risiken einer Chorionzottenbiopsie

Seit 1991 wurden bei uns mehr als 6.000 Chorionzottenbiopsien durchgeführt. Die Erhöhung der natürlichen Fehlgeburtshäufigkeit liegt bei etwa 0,3% (drei Fehlgeburten pro 1.000 Schwangerschaften). In dieser frühen Phase der Schwangerschaft sind allerdings auch natürliche Fehlgeburten häufiger als in späteren Wochen.

Risiken einer Chorionzottenbiopsie

Seit 1991 wurden bei uns mehr als 6.000 Chorionzottenbiopsien durchgeführt. Die Erhöhung der natürlichen Fehlgeburtshäufigkeit liegt bei etwa 0,3% (drei Fehlgeburten pro 1.000 Schwangerschaften). In dieser frühen Phase der Schwangerschaft sind allerdings auch natürliche Fehlgeburten häufiger als in späteren Wochen.

Verhalten nach einer Punktion

Direkt nach einer Punktion (Chorionzottenbiopsie, Fruchtwasserpunktion, Nabelschnurpunktion) sollten Sie sich in unserem Ruhebereich mindestens eine halbe Stunde liegend ausruhen.

Komplikationen in Folge einer Punktion treten nur in sehr seltenen Fällen auf. Kommt es zu Komplikationen, ist dies insbesondere innerhalb der ersten 24 Stunden möglich. Wir raten Ihnen daher, am Punktionstag und am folgenden Tag zu Hause zu bleiben.

Ruhen Sie sich überwiegend liegend aus. Vermeiden Sie am Punktionstag und am folgenden Tag schwere körperliche Arbeit (z.B. Sport, schweres Heben, häufiges Treppensteigen).

Wenn Sie berufstätig sind, lassen Sie sich für diese beiden Tage von Ihrer Frauenärztin/Ihrem Frauenarzt eine Krankmeldung ausstellen. Ein bis zwei Tage nach der Punktion sollten Sie Ihre Frauenärztin/Ihren Frauenarzt zu einer Kontrolluntersuchung aufsuchen.

Falls Sie nach einer Punktion Flüssigkeit oder Blut verlieren oder dies vermuten, starke Unterbauchschmerzen oder andere Beschwerden haben, sollten Sie unbedingt Ihren Arzt oder Ihre Klinik aufsuchen.

Treten nach der Punktion keine Komplikationen auf, so sind eine Woche danach sowohl Sport und Flugreisen als auch Geschlechtsverkehr unbedenklich wieder möglich – es sei denn, Ihr Arzt hat Ihnen bereits eine andere Empfehlung gegeben.

Aus dem Fruchtwasser können kindliche Zellen gewonnen und deren Erbträger (Chromosomen) analysiert werden. Zahlreiche Chromosomenstörungen können auf diese Weise mit sehr hoher Sicherheit ausgeschlossen werden. Die Fruchtwasserpunktion (Amniozentese) führen wir durch, wenn mindestens 15 Schwangerschaftswochen abgeschlossen sind.

Wie läuft eine Amniozentese ab?

Unter ständiger Ultraschallkontrolle wird eine sehr dünne Nadel (0,7 mm Durchmesser) durch die mütterliche Bauchwand so in die Fruchthöhle eingeführt, dass eine Verletzung des Ungeborenen ausgeschlossen ist. Es werden etwa 10 ml Fruchtwasser entnommen. Dies ist weniger als ein Zehntel der gesamten Menge.

Die Punktion selbst dauert ein bis zwei Minuten und verursacht nur ein leichtes Ziehen im Bauch. Unmittelbar nach der Punktion verschließt sich der winzige Stichkanal wieder, da das Gewebe sehr elastisch ist. Aus den kindlichen Zellen im Fruchtwasser werden Kulturen angelegt, die einige Zeit für das Zellwachstum benötigen.

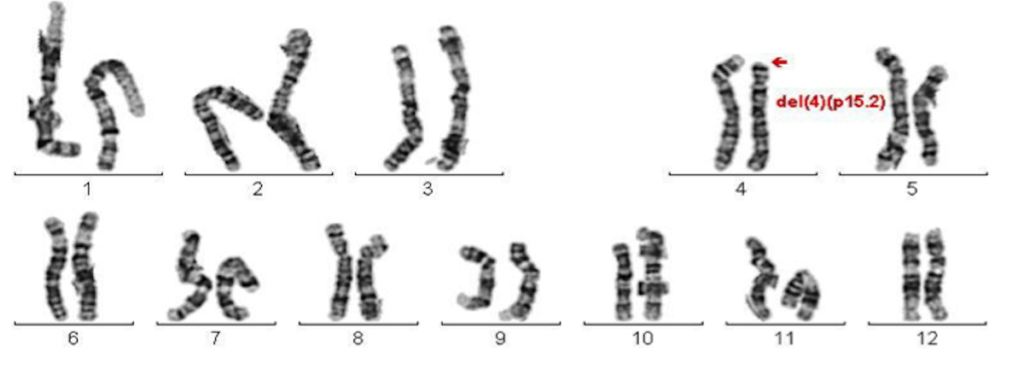

Welche Erkrankungen können aus den Fruchtwasserzellen erkannt werden?

Durch die Analyse der Fruchtwasserzellen können mikroskopisch sichtbare Chromosomenstörungen erkannt werden. Bei speziellen Fragestellungen können moleklargenetisch auch nicht sichtbare Chromosomenveränderungen und viele erbliche Erkrankungen diagnostiziert werden. Um Spaltbildungen des Rückens (Spina bifida) mit hoher Sicherheit auszuschließen, werden obligatorisch ein Eiweißstoff (Alpha-Feto-Protein, AFP) und ein Enzym (Acetylcholinesterase, AChE) im Fruchtwasser bestimmt.

Welche Risiken hat eine Fruchtwasserentnahme?

Die Risiken einer Fruchtwasserpunktion werden häufig überschätzt. In jeder Schwangerschaft besteht – auch ohne einen Eingriff – ein natürliches Verlustrisiko. Bei einer Punktion nach der 15. Woche wird in einer unkomplizierten Schwangerschaft das Risiko eines Verlustes um etwa 1 auf 1.000 erhöht. Eine individuelle Einschätzung können wir nach einer Besprechung der Vorgeschichte und einer Ultraschalluntersuchung vornehmen.

Schnelltest nach Fruchtwasserpunktion

Um Ihnen die Wartezeit bis zum endgültigen Ergebnis zu erleichtern, bieten wir Ihnen einen Schnelltest (PCR) nach der Fruchtwasserpunktion an. Dieser ermöglicht meist innerhalb eines halben Arbeitstages nach der Punktion den sicheren Ausschluss der häufigsten Chromosomenstörungen (Trisomie 13, 18, 21) sowie eine Information über das Geschlecht. Der endgültige Befund der Chromosomen liegt 10-14 Tage nach der Punktion vor. Für den PCR-Schnelltest benötigt das Labor nur minimale Mengen Erbsubstanz (DNA), sodass kein zusätzliches Fruchtwasser entnommen werden muss. Die Kosten für die schnelle Diagnostik werden von den gesetzlichen Krankenkassen und den Privatversicherern nicht immer übernommen.

Eine Nabelschnurpunktion ist aus diagnostischen oder therapeutischen Gründen nach 18 abgeschlossenen SSW möglich. Sie kann bei manchen Erkrankungen des Ungeborenen notwendig sein, um Blut und Medikamente in den Kreislauf des Kindes zu geben.

Desweiteren wird eine Nabelschnurpunktion nur bei speziellen Fragestellungen angewandt, zum Beispiel:

Verhalten nach einer Punktion

Direkt nach einer Punktion (Chorionzottenbiopsie, Fruchtwasserpunktion, Nabelschnurpunktion) sollten Sie sich in unserem Ruhebereich mindestens eine halbe Stunde liegend ausruhen.

Komplikationen in Folge einer Punktion treten nur in sehr seltenen Fällen auf. Kommt es zu Komplikationen, ist dies insbesondere innerhalb der ersten 24 Stunden möglich. Wir raten Ihnen daher, am Punktionstag und am folgenden Tag zu Hause zu bleiben.

Ruhen Sie sich überwiegend liegend aus. Vermeiden Sie am Punktionstag und am folgenden Tag schwere körperliche Arbeit (z.B. Sport, schweres Heben, häufiges Treppensteigen).

Wenn Sie berufstätig sind, lassen Sie sich für diese beiden Tage von Ihrer Frauenärztin/Ihrem Frauenarzt eine Krankmeldung ausstellen. Ein bis zwei Tage nach der Punktion sollten Sie Ihre Frauenärztin/Ihren Frauenarzt zu einer Kontrolluntersuchung aufsuchen.

Falls Sie nach einer Punktion Flüssigkeit oder Blut verlieren oder dies vermuten, starke Unterbauchschmerzen oder andere Beschwerden haben, sollten Sie unbedingt Ihren Arzt oder Ihre Klinik aufsuchen.

Treten nach der Punktion keine Komplikationen auf, so sind eine Woche danach sowohl Sport und Flugreisen als auch Geschlechtsverkehr unbedenklich wieder möglich – es sei denn, Ihr Arzt hat Ihnen bereits eine andere Empfehlung gegeben.

Wie jede pränatale Untersuchungsmethode ist auch die Chromosomenanalyse mit Einschränkungen verbunden:

Die Array-CGH Untersuchung ist eine sinnvolle Erweiterung und Ergänzung der klassischen Chromosomenanalyse. Mit der neuen computergestützten Analysemethode lassen sich kleinste Chromosomenveränderungen nachweisen, die mit den bisherigen Untersuchungsverfahren nicht entdeckt werden können. So kann die Array-CGH Analyse auch bei unauffälligen genetischen Vorbefunden neue Erkenntnisse liefern.

In der pränatalen Diagnostik entwickelt sich die Array-CGH zu einer sehr wichtigen Untersuchung, die innerhalb weniger Tage eine sichere Aussage über zahlenmäßige Chromosomenveränderungen und eine wesentlich präzisere Information über Mikroveränderungen des Genoms erlaubt. In der postnatalen Untersuchung körperlich oder geistig beeinträchtigter Kinder hat die Array-CGH inzwischen einen hohen Stellenwert erlangt.

Der Einsatz der Array-CGH in der pränatalen Diagnostik bei Auffälligkeiten des Feten muss derzeit noch individuell von den Kostenträgern genehmigt werden. In der Regel wird sie nur durchgeführt, wenn bestimmte klinische Voraussetzungen gegeben sind (z.B. Hinweise auf Entwicklungsstörungen, die mithilfe der Chromosomenanalyse nicht erfassbar sind). Bei unauffälligen Feten kann die Array-CGH als Wunschleistung in Anspruch genommen werden.

Durchführung einer Array-CGH Untersuchung

Die array-CGH wird mit Hilfe eines Teils des Erbmaterials durchgeführt, die im Rahmen einer Fruchtwasserpunktion, Chorionzottenbiopsie oder einer Nabelschnurpunktion gewonnen werden konnte. Dieses Material wird mit Fluoreszensfarbstoffen markiert und auf einen Chip aufgebracht. Auf diesem Chip befinden sich mehrere tausend DNA-Sequenzen, mit denen sich die markierte DNA verbindet. Auf diese Weise kann dargestellt werden, ob im Genom des Kindes bestimmte Bereiche Verluste oder überzählige Informationen aufweisen.

Kombination aus der Darstellung von Blutflüssen und von Flussprofilen Bild. Die Flussprofile liefern uns Informationen über die Versorgung der Plazenta, die Herzleistung des Kindes, eine eventuelle Blutarmut oder die Blutverteilung im kindlichen Kreislauf.

Die Untersuchung des fetalen Herzens ist eines der wichtigsten und auch schwierigsten Elemente der Feindiagnostik bei 20 Wochen. Zweidimensionaler Ultraschall, Farbdoppler und – wenn erforderlich – auch dreidimensionaler Ultraschall kommen zum Einsatz. Alle Kammern, Arterien und Venen des Körper- und des Lungenkreislaufs werden dargestellt. Den weit überwiegenden Teil der möglichen Herzfehler können wir bei dieser Untersuchung erkennen bzw. ausschließen.

Die Richtlinien regeln den Umfang der ärztlichen Betreuung in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Zum Beispiel ist festgelegt, wann die drei Routine-Ultraschalluntersuchungen stattfinden sollen und aus welchen Gründen zusätzliche Untersuchungen angezeigt sein können. Wichtige Untersuchungen wie das Ersttrimester-Screening oder die Feindiagnostik bei unauffälligem Routine-Ultraschall sind in den Richtlinien nicht erfasst.

Lockerer Gewebespalt zwischen der Haut des Hinterkopfes und dem darunter liegenden Gewebe des ungeborenen Kindes. Eine Verbreiterung kann ein Frühzeichen eines Herz-Kreislaufproblems sein. Zwischen 11 und 13 Wochen kann der Messwert auch benutzt werden, um die Wahrscheinlichkeiten einiger genetischer Störungen zu berechnen.

Umfassende Ultraschalluntersuchung meist zwischen 20 und 22 Wochen. Bei früh entdeckten Auffälligkeiten können eine Feindiagnostik auch vor 20 Wochen sinnvoll sein. Der Umfang einer Feindiagnostik bei etwa 20 Wochen ist in Qualitätsanforderungen der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM) beschrieben Link. Die Richtlinien zur Schwangerschaftsbetreuung sehen eine Feindiagnostik nur bei Auffälligkeiten im Routine-Ultraschall oder bei belasteter Vorgeschichte vor. Eine große Zahl der Schwangeren nimmt diese Untersuchung daher als Selbstzahler-Leistung in Anspruch. Bilder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.